学習する学校 札幌新陽高校の取り組み

2022.05.23文部科学教育通信掲載

昨年より、札幌新陽高校で、学習する学校の実践を始めています。その活動が、先生の学校の発行する雑誌HOPE3月号に紹介されました。赤司展子校長と、株式会社リクルートでR&D組織HITOLABO(ヒトラボ)を創立し、「人と組織」に関わるプロジェクトに取り組む福田竹志さんと3人で、企画会議を重ね、1年間のプログラムを終えたタイミングで、記事にしていただけたことで、よい振り返りの機会となりました。

先生の学校の創立者三原菜央さんからが、「学習する学校」に関する全国の取り組みを取材する企画のお声掛けを頂き、私も、「学習する学校」のコンセプトを紹介し、並行して、札幌新陽高校も取材の対象になりました。また、システム思考を教育界に広めることに情熱を注いでいる福谷彰鴻さんも、記事を書かれていて、小さいコミュニティの知り合いが、季刊誌HOPEに大集合しました。この10年間は、試行錯誤の連続でしたので、「学習する学校」を取り上げていただき、感無量です。

学校「組織」は特別である

教員養成専門職大学院で、教員養成にかかわる以前は、企業組織しか知らなかったので、学校組織のあり方に始めて触れた時の驚きは、今も忘れることができません。大学院には、校長経験を持つ教授もいらしたので、正直にそのことを伝えたところ、「学校ですから」というお返事を頂きました。その後、多くの学校関係者に同様の感想を述べると、「学校組織ですから」と、似たような返事が返ってきました。そして、学校がいかに特別であるかを丁寧に説明して頂きました。

学校は組織とは言えない

私の違和感を一言で語ると「学校は組織とは言えない」ということです。組織は、一つの目的のために共に歩む集団です。企業の組織では、この考え方が当たり前でした。ところが、学校組織は、多くの場合、一体化しておらず、教員が学級単位で組織をつくり、学級に所属しているような風景に見えました。もちろん、学校の中には、校長先生のリーダーシップのもと、一つの組織として動いている事例もたくさんあると思います。しかし、多くの先生が、自分の学級に責任を持ち、他の先生の力を借りないで、学級を運営することを当たり前と考えています。先生方も、移動があり、学校への帰属よりも、学級とのつながりが強く、また、校長先生は、2年で変わられる場合もあるので、組織づくりが難しいという背景があることも知りました。

大学院で始めた講義

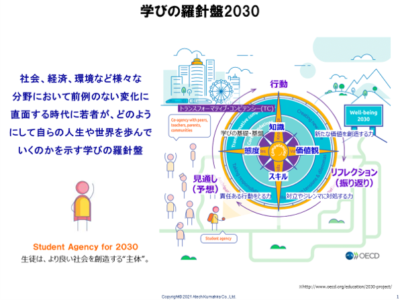

「次代の教育を創る」を創立理念に掲げた大学院では、学習する学校の理論に基づくチーム作りの方法についての講義を行いました。彼らが、卒業後に赴任する学校の組織では、すぐに実践できないかもしれないという不安を持ちながら、講義を進めていたことを思い出します。当時は、まだ、OECDのキーコンピテンシーに対する共通認識も確立されておらず、海外の教育に関する情報もとても限られていましたので、学習する学校の重要性を伝えることも、容易ではありませんでした。

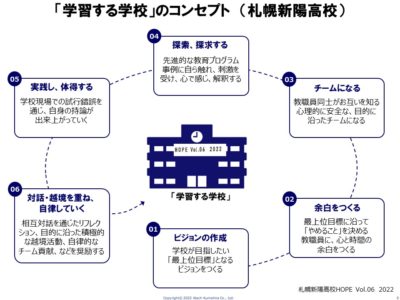

札幌新陽高校での取り組み

2021年4月に、赤司展子さんが、札幌新陽高校の校長に就任し、学校改革を始めるにあたり、リクルートの福田竹志さんと3人で学習する学校の取り組みを始める事となりました。

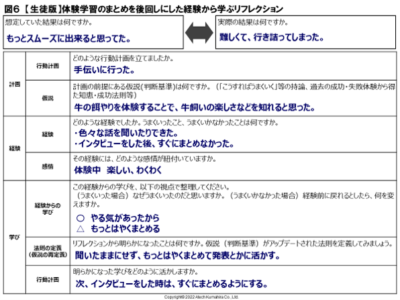

札幌新陽高校では、学習する学校を実現するために必要な5つのツール(メンタルモデル、チーム学習、システム思考、共有ビジョン、パーソナルマスタリー)の実践方法を学ぶことから始めました。これらは、すべて、共に未来を創造するために必要なツールであり、学び続けるための手法でもあります。

月に1度、職員会議を、中つ火を囲む会と名付けて、2時間半の時間を、学習する学校のための時間としました。中つ火は、焚き火のことで、『一万年の旅路ネイティブ・アメリカンの口承史(ポーラ・アンダーウッド著、星川淳翻訳 翔泳社)』から来ているようです。中つ火を囲む会は、研修会という位置づけですが、実際には、「今、話し合うべきこと」にについて、学習する組織の5つのツールを使い対話を行います。外部のファシリテーターがいることで、通常の仕事を前に進める会議とは異なる場と、お互いの意見に学び、お互いの気持ちや大切にしていることを知り、時には、アンラーン(過去の経験に基づくものの見方を手放す)の機会にもなります。

2年目の中つ火を囲む会

今週、2年目になる中つ火を囲む会の第1回を開催しました。ファシリテーターは福田竹志さん、テーマは、札幌新陽高校の3つの「らしさ(自分らしさ、新陽の教員らしさ、新陽の生徒らしさ)」と、新陽2030ビジョン「人物多様性」について「大変なこと」、「わくわくすること」です。「らしさ」のワークでは、自分のこと、同僚のこと、生徒のことを、みんながどう捉えているのかを、ポストイットに書きながら共有しました。「人物多様性」については、画一性を前提とする学校文化を変えるビジョンでもあるので、「わくわくすること」と同じくらい「大変なこと」についての意見が出ていたことが印象的です。

学校生活規則の策定

札幌新陽高校では、「生活指導規定」を廃止し、新たに、「学校生活規則」を策定しました。新たな規則では、服装や髪型が自由になりました。その前提として、「学校生活規則」では、多様な生徒と教員が、お互いに自由かつ安心安全に学校生活が送ることを目的に掲げています。さらに、規則の前提として、教育方針、ビジョン2030「人物多様性」、周囲の自由を奪わない、安全を脅かさない、法律に違反しない等を掲げています。

昨年の中つ火を囲む会でも、校則について対話を行いました。これまでの慣習を変えるのですから、勿論、心配の声も聞かれました。それでも、自信を持って、「学校生活規則」の策定に取り組めたのは、教員同士が対話を通して培ったお互いに対する信頼があるからではないかと思います。

学習する学校が、2年目にどのような発展を遂げるのか、とても楽しみです。