AARモデル

20230515 文部科学教育通信掲載

OECDが提唱する学びの羅針盤2030で紹介されているAARモデルについてご紹介したいと思います。

人類のウェルビーイングを目指す学びの羅針盤2030は、VUCA時代に生きる子どもたちが未来を幸せに生きる力を育むために、開発されました。学びの羅針盤2030は、現在、日本だけでなく、世界の義務教育の指針となっています。

学びの羅針盤2030の土台は、基礎となる学力です。学びの羅針盤2030は、基礎となる学力や知識を、より良い未来を創造するために活用する力を、変革を起こすコンピテンシーと定義し、学校教育で育むことを求めています。

チェンジメーカー

今日、教育に与えられた使命は大きく、チェンジメーカーを育てることが期待されています。国境を超えた協力と共創が求められる地球環境をはじめとする課題解決に参画するチェンジメーカーを育むことで、人類に必要な変革を成功させることがゴールです。

従来であれば、一人の偉大なリーダーが世界を変えることができましたが、今日の変革の特徴は、みんなの参画が必要になること、あるいは、みんなが、変革の担い手になれる環境が整備されたことです。インターネットやAIの恩恵により、情報格差は圧倒的に縮まりました。私たちは、国境を超えて、情報を共有することも、コミュニケーションを取ることも、つながることも可能です。みんなの参画が必要なのは、社会全体が変わることが期待されているからです。誰もが、変革の中で、取り残されないために、前向きに変化に対処する必要があります。

AARモデルとは

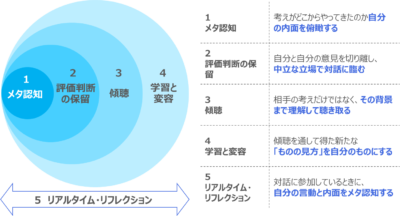

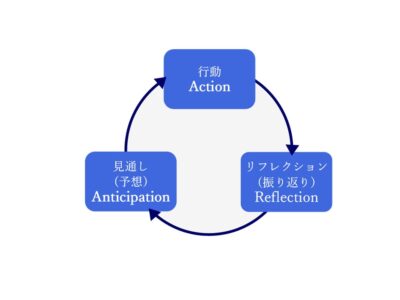

学びの羅針盤は、変革を起こすコンピテンシーを習得し、変革を成功させるために、生徒が、AARモデルを実践することを期待しています。AARは、Anticipation(見通す)、Action(行動する)、Reflection(振り返る)の3つを意味します。

経験学習サイクル

AARモデルは、経験学習サイクルの実践に応用することができます。経験学習サイクルは、経験→振り返り→法則の概念化→計画 の4つのサイクルで、経験からの学びを次の経験に活かすことを奨励します。AARモデルは、経験学習サイクルの計画において、仮説を明確にすることを奨励します。なぜ、その計画や行動を選んだのか、その前提には、過去の経験から得たどのような知識に基づいた仮説があるのかを明らかにした上で、行動することで、行動の結果を検証する際に、仮説に照らした検証を行うことができます。また、仮説の前提には、ゴールがありますから、AARモデルを実践すると、ゴールを定める必要があり、仮説検証の中で、ゴールそのものを見直すことも可能になります。

ダブルループラーニング

学習には、シングルループラーニングと、ダブルループラーニングがあると提唱したのは、ハーバード大学のクリス・アージリスです。行動と結果の関係を振り返るのがシングルループラーニングで、行動の前に想定していた前提と結果の因果関係を振り返るのがダブルループラーニングです。AARモデルは、経験学習サイクルに、ダブルループラーニングの要素を加えることを奨励していると言えます。

アンラーニング

最近では、学びほぐしと呼ばれるアンラーニングも、重要であると言われるようになりました。前例が通用しない時代になり、過去の経験によって形成されたものの見方や行動様式を手放し、新しいものの見方や行動様式を自分のものにしていくことが、成功を手に入れるために必須の学び方になっています。

トランスフォメーショナルラーニング

この言葉を20年前にはじめて聴いたときには、正直、意味がよくわからなかったのですが、今日、その必要性が明らかになり、腑に落ちました。従来の知識学習やスキル習得の学習をトランザクショナルラーニングと呼び、ものの見方の転換が必要となる学習をトランスフォメーショナルラーニングと呼びます。ダブルループラーニングも、アンラーニングも、トランスフォメーショナルラーニングです。

トランスフォメーションは、変革のことですが、社会変革や組織変革は、人間にも変革を求めます。環境の変化が激しい今日では、トランスフォメーションが特別なことではなくなりました。学びの羅針盤が、変革を起こすコンピテンシーを育むことを教育に期待することも、そう考えると自然な流れです。

学びの高度化

過去の成功事例に答えを見いだせない時代には、誰もが、より創造的な仕事に従事することになります。行動と結果を振り返るだけでは、ゴールに到達することが難しくなりました。仮説検証を奨励するAARモデルは、前例のない時代の学び方です。子どもたちが幸せな人生を生きるためには、生涯を通じて、アップデートし続けることが当たり前である時代に相応しい学び方を義務教育で習得することが大事です。

デザイン思考

変化のスピードは早く、子どもたちが教育で習得するAARモデルは、今日の社会に生きる大人にも期待されるスキルになりました。創造的な活動の手法として、世界で実践されているデザイン思考にも、AARモデルの要素が盛り込まれています。デザイン思考は、創造活動のプロセスを、共感、問題定義、創造、プロトタイプ、テストの5つに分けています。デザイン思考が提唱されるまで、企業は新製品を発売した後に、その製品を評価していました。しかし、デザイン思考が提唱されるようになり、企業は新製品を開発する過程で、プロトタイプをテストするようになりました。この過程で、企業は、AARモデルを実践しています。仮説を持って、プロトタイプを作り、潜在顧客にフィードバックをもらい、仮説を検証し、仮説をアップデートしていきます。このプロセスを繰り返すことで、顧客の真のニーズに答える新製品やサービスを開発することができます。

AARモデルと主体性

AARモデルの前提には、生徒エージェンシーがあります。生徒エージェンシーとは、生徒はより良い未来をつくる主体であるという意味で、学びの羅針盤2030が期待する生徒像です。

AARモデルの実践には、主体性が欠かせません。このため、AARモデルは、生徒エージェンシーを前提とします。仮説を持って行動するためには、その前提としてゴールが必要になるからです。ゴールに対して仮説を持って行動し、振り返るというAARモデルを実践することで、ゴールに到達する可能性が高まります。

自律型人材の時代

誰かの指示に受け身で答える人材が重宝される時代が終わり、誰もが、より主体的に、自らの意思を持ち、考え行動することが期待される時代になりました。小学生の頃から、AARモデルを身に付けることで、自律型学習者として、自ら設定した目標を達成することができる自律型人材に育つことができます。

教育が大きく変わる時代に生きる私達大人にも、AARモデルの実践が欠かせません。