The Partnership for 21st Century Skills (P21)

全ての子供たちが21世紀に相応しい教育を受けられるようにと、2002年に設立されたアメリカ合衆国の団体です。現在、学校で子供たちが学んでいる内容と21世紀の社会で必要とされる知識とスキルには大きな隔たりがあります。革新を必要とするグローバル経済の中で合衆国が他国と競合してやっていけるように、3つのRと4つのCを浸透させるべく、様々なツールや資料を用いて、合衆国のK-12教育システムを手助けすることを目的としています

3つのR:

Reading, Writing, Arithmetic ;fundamentals of elementary education

(読み、書き、代数: 初等教育の基礎)

4つのC:

Critical thinking and problem solving; Communication, Collaboration; and Creativity and innovation. (批判的思考と問題解決、コミュニケーション、コラボレーション、創造性と革新)

【団体概要】

The Partnership for 21st Century Skillsは、以下の団体及び個人の協力を得て2002年に設立されました。 http://www.p21.org/

政府団体

- アメリカ合衆国 連邦教育省

創立団体

- AOL Time Warner Foundation

- Apple Computer, Inc.

- Cable in the Classroom

- Cisco Systems, Inc.

- Dell Computer Corporation

- Microsoft Corporation

- National Education Association

- SAP

個人

- Ken Kay, President and Co-Founder

- Diny Golder-Dardis, Special Advisor and Co-Founder

【現在の団体メンバー】

Adobe, Apple, Dell, Intel Corp, Hewlett Packard, LEGO, Oracle, Walt Disneyなど40社

【21世紀の学習のフレームワーク】

2010年6月26-28日に、Systems Thinking and Dynamic Modeling Conference for K-12 Educationで学んだのが、米国で展開されている 21st Century Skillsです。The Partnership for 21st Century Skillsは、2002年に設立されています。最先端のテクノロジーで新たなビジネスを創造した企業が出資をし、連邦教育省との連携を実現させている点は興味深いです。現在、14州の教育委員会が、21st Century Skillsを教育現場に導入しています。

21世紀の子供たちに何を教えるか。子供たちが仕事とプライベートの両面において、充実した生活が送れるために身につける知識、スキル、専門分野、教養を示したのが下の図です。

主要科目と21世紀のテーマ

21世紀を生きる全ての学生に必要

主要科目

- 英語、読解、語学力

- 他の外国語

- 芸術

- 数学

- 経済

- 科学

- 地理

- 歴史

-

政治と市民活動

21世紀のテーマ

- 世界についての知識

- 財務、経済、ビジネス、起業の知識

- 市民としての知識

- 健康についての知識

-

環境についての知識

学習能力とイノベーションのスキル

創造性、クリティカルな思考、コミュニケーション力、コラボレーション力

創造性とイノベーション

- 創造的に考える

- 他者と創造的に仕事する

-

革新性を施行する

クリティカルな思考と問題解決力

- 有効な思考方法を使う

- システム思考を使う

- 判断して、決断を下す

-

問題解決する

コミュニケーション力、コラボレーション力

- 明確にコミュニケートする

-

他者とコラボレートする

情報、マスメディア、テクノロジーのスキル

21世紀に有能な生活者であるには、情報、マスメディア、技術関連の分野でテクノロジー関連のスキルを取捨選択して使いこなせないといけない

情報リテラシー

- 情報を評価する

-

情報を使いこなす

マスメディア リテラシー

- マスメディアを分析する

-

マスメディアで発信する

ICT(情報、コミュニケーション、テクノロジー)リテラシー

-

テクノロジーを効果的に使う

生活とキャリアのスキル

現代の複雑な生活・労働環境には単なる思考力や知識以上のものが必要である。この複雑な環境をうまく泳ぎきるには、真剣に生活とキャリアのスキルを身につけることを考えるべきである

柔軟性と適応力

- 変化に適応する

-

柔軟になる

自発性と自己主導性

- ゴールと時間を管理する

- ひとりで働く

-

自主的な学習者になる

社交的・異文化間スキル

- 他者とうまく関わる

-

多様なチームで働く

生産性と責任

- プロジェクトを管理する

-

結果を出す

リーダーシップと責任

- 他者を導き、リードする

-

他者に責任を持つ

【P21 Leadership States 】

State Leadership Initiative

P21 Leadership States は、全ての子供たちが21世紀に向けての準備ができるように新規準のアセスメント、専門的な開発プログラムを設計します。P21 Leadership Statesとなるためには、各州は州知事と教育長からの表明と3つのRと4つのCを広める計画書を含む応募書類を提出します

現在Leadership Statesとなっている州 (14州)

- Arizona

- Illinois

- Iowa

- Kansas

- Louisiana

- Maine

- Massachusetts

- Nevada

- New Jersey

- North Carolina

- Ohio

- South Dakota

- West Virginia

- Wisconsin

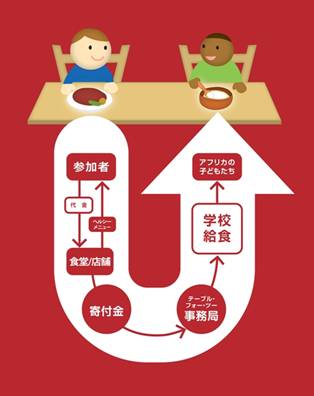

詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。 Table for Two

詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧下さい。 Table for Two